<예술 비슷한 거 하는 M세대의 글쓰기>

[고양신문] 새해 벽두부터 실패 소식을 접했습니다. 올해도 저의 <개구리>가 떨어졌다는 소식입니다.

<개구리>는 제가 3년째 신춘문예에 응모 중인 소설입니다. 3년째 응모한다고 해서 3년 동안 글을 고쳐 쓰는 것은 아닙니다. 늘 생계에 쫓기는 처지이고, 특히 이번엔 저의 북토크와 마감일이 겹치는 바람에 더욱 번갯불에 콩 볶아먹듯 퇴고하여 보내야 했습니다.

아직도 원고를 보낸 그 날이 생생하게 기억납니다. 마감일 오후까지 퇴고하다가 도저히 안 될성싶어 우체국 문 닫는 시간을 30분 남겨두고 부리나케 뛰어가 원고를 부쳤습니다. 그리고는 헐레벌떡 합정으로 북토크를 하러 가서는 지금 동아일보에 소설을 보내고 오느라 정신이 없다고 너스레를 떨었던 겁니다.

사실 그 전년도에도 간신히 짬을 내어 원고를 보냈으므로 이번이라고 더 특별할 것은 없습니다. 하지만 첫해는 특별했습니다. 3월 내내 집중해서 원고를 썼고, 8개월 동안 틈틈이 퇴고했으며, 마감일 전날에는 시내에 호텔 방을 잡고 앉아 마지막으로 원고를 손봤습니다. 그러나 그렇게 애면글면 쓴 소설은 본선에도 오르지 못했고, 그 후론 별다른 애착 없이, 일종의 연례행사처럼 응모를 해왔던 겁니다.

연례행사이긴 하지만, 신춘문예가 주는 나름의 희열은 있습니다. 제가 쓴 글이 40페이지의 실물로 출력되어 촤라락 넘길 때 전해지는 그 실체적 감각! 그 중량과 부피를 손끝으로 느끼며 우체국 창구 너머로 원고를 넘기면 깃털 같은 무게의 영수증이 수중에 떨어집니다. 그럼 저는 이 영수증이, 제가 그동안 몰두하고 꿈꿨던 시간들이 허상이 아님을 증명하는 어떤 증서처럼 여겨져 그렇게 애틋할 수가 없습니다.

그러나 이 모든 애틋함과 기대를 배반하고 아무 소식 없이 12월이 흘러갑니다. 그러면 저는 이번에도 떨어졌음을 직감하며 새해 첫날을 기다려 동아일보 홈페이지로 들어갑니다. 그리고는 이번엔 어느 앙큼한 녀석이 내 상을 채갔나, 하고 올해의 당선작을 읽어보는 것으로 새해를 시작합니다. 그렇게 운과 실력을 두루 갖춘 무시무시한 경쟁자의 글을 읽으며 저는 질투와 패배감으로 온몸이 가득 채워져서는 올해엔 기필코 내 몫의 것들을 되찾아오겠노라고 전의를 불태우는 겁니다. 그게 제 글쓰기의 동력입니다.

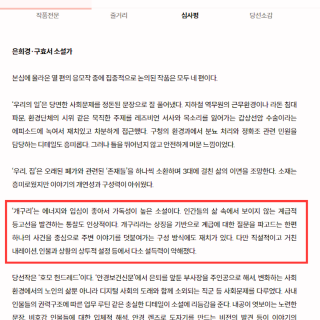

그렇게 올해도 저만의 새해 의식을 치르러 동아일보 홈페이지에 들어갔다가 저는 그만 숨이 멎고 말았습니다. 나의 분신, 나의 예술, 나의 개구리가!! 심사평 안에 그 징그러운 존재를 찬연하게 드러내고 있었기 때문입니다.

저는 너무나 놀라서, 혹시 <개구리>라는 소설이 또 있었던 게 아닐까? 의심했으나 이내 확신했습니다. “직설적이고 거친 내레이션, 인물과 상황의 상투적 설정…” 이것은 제 개구리가 분명했습니다.

녀석!! 드디어 해냈구나!!

시민 여러분! 이것을 좀 보십쇼!!

제 개구리가 드디어 실패자 명단에 올랐습니다!!

쓰인 순서로 보아하니 차석입니다, 차석! 아하하하…

그리하여 저는 이렇게 동네방네 저의 실패 소식을 전하게 된 것입니다.

사실 소설을 쓰기 위해 다른 사람의 인정 같은 건 필요가 없습니다. 그러나 막상 신춘문예 최종심에 작품 이름을 올리면, 이 생각이 호떡 뒤집히듯 바뀝니다. 30년, 40년씩 문장에 대해 치열하게 고민해온 앞선 사람들의 인정은, 내가 이 길을 계속 가도 된다는 확신을 심어주기 때문입니다. 쓰는 삶을 지속하기 위해서는 이런 확신이 무엇보다 중요합니다.

그래서 저는 오늘 <개구리>의 도약을 꿈꾸며 늦은 새해 계획을 세워보았습니다. 부디 올해가 가기 전에 고양 시민분들이 제 소설을 지면으로 읽어볼 수 있기를 바라봅니다 :)